【有馬温泉月光園便り】温泉入浴6か条

有馬温泉も春風が心地よい季節です。

今日は温泉の正しい入り方をご紹介いたします。

1.お化粧はしっかりと落としましょう。

毛穴がお化粧で詰まっていると、温泉成分が吸収されません。

2.入浴前にはかけ湯を忘れずに

エチケット、そして体の負担を軽くするためにもかけ湯は大切ですね

3.はじめはゆっくり半身浴

水圧が普通のお風呂より強いので体を慣らすためにはじめは半身浴から。

4.全身浴はマッサージタイム

入浴中のマッサージは効果的。ただしのぼせないように!

5.上がり湯は控えめに

余り体を流すとせっかくの温泉成分が流れてしまう。

6.入浴後はしっかり水分補給を

温泉は体外へ老廃物を出すので、入浴後は必ずしっかりと水分補給を!

平成19年4月22日 有馬温泉月光園 門口

【有馬温泉月光園便り】歴史ある岩、袂石

ある時、熊野久須美命(くまのくすみのみこと・源泉神社の祭神)が狩場を通られた際に、松永たんぽぽ城主が葦毛の馬に乗り、重藤の弓と白羽の弓と白羽の矢を持って、鷹狩をしていました。松永城主は怪しく思って熊野久須美命を射ようとしました。熊野久須美命は袂から松永城主に向って小石を投げつけられました。

この小石が年月を経て大きくなり、袂から投げられたので、袂石や礫石と言われるようになったそうです。その後有馬では葦毛の馬や重藤の弓、白羽の矢を持って入ることが禁じられ、持って入れば晴天が急に曇り、雨風が激しくなると伝えられています。

袂石は神戸電鉄有馬温泉駅よりすぐの太閤橋を渡ったところにございます。

【高さ約5m、周囲約19m重さ約130トン】

問078-904-0708(有馬温泉観光総合案内所)

神戸電鉄有馬温泉駅すぐ

【有馬温泉月光園便り】天神泉源

日本最古の歴史を持つ有馬の湯には、多数の源泉があります。なかでも天満宮の境内から絶え間なく湯煙を吹き上げる天神源泉は、有馬のシンボル的存在で、多くの観光客が訪れます。

有馬温泉は含鉄強食塩泉と炭酸泉の二種の湯が楽しめます。泉は含鉄強食塩泉の源泉ひとつで、天神源泉は地下185mから湯を汲み上げています。

平成19年4月15日 有馬温泉月光園 門口

【有馬温泉月光園便り】ねね橋と秀吉の像

六甲川と滝川が合流し、有馬川になるところ(有馬温泉の入り口)に架かる朱色の橋が「ねね橋」。そのほとりの「ねね像」と湯けむり広場の「太閤秀吉の像」は向かい合い、まるで話しているかのような雰囲気です。 有馬に別邸まで建てたねねは、秀吉と金泉につかり、しばしの戦乱を忘れる時を過ごしたのかもしれませんね。

ねね像は、有馬川を挟んで太閤秀吉の像と見つめ合っているように建っています。ねねはご存知の通り太閤秀吉の正妻。有馬温泉を気に入っていた秀吉は、妻のねねや千利休などを連れてたびたび有馬を訪れていました。

ねねは、14歳の時秀吉と結婚。 秀吉が信長に仕え初めて7年目、まだまだ低い身分でした。ねねは浅野家の養女でしたが母方の姓が木下ということで入り婿の形をとり、この後、秀吉は木下藤吉郎と名乗ることになりました。

ねねには最後まで子供ができませんでした。林渓寺で授かる“はらみの梅”を食べて温泉につかると必ず懐妊すると言われていたが、ねねは梅干が大嫌いで食べなかったからだという伝説が残っています。

秀吉は、1598年にこの世を去るまでに9回(15回)も湯治に訪れました。秀吉が同じ温泉に何度も遠路はるばるやってくるというのはまさに前代未聞の事ですが、子供の恩恵にあやかりたいと願っていたのかもしれません。その影響からか有馬温泉は、今でも子宝の湯として有名です。

平成19年4月14日 有馬温泉月光園 門口

【有馬温泉月光園便り】金泉と商標登録

有馬のお湯と言えば赤湯、金泉が有名ですよね。

ただこの「金泉」という言葉、商標登録がされています。有馬温泉旅館共同組合によって登録されており、組合の許可なく金泉の名称を商品として使うことはできません。「銀泉」ももちろん商標登録されています。

昔からある有名な名称が商標として登録されるケースは全国に広がっていますが、有馬温泉の金泉もその1つです。こういった商標によって、金泉というブランドイメージを保つための措置だと思います。

以前ご紹介した新しいお土産も実は『金泉焼』ではなく、『金ノ泉焼』が本当の名称です。金泉という名が使えないからですね。

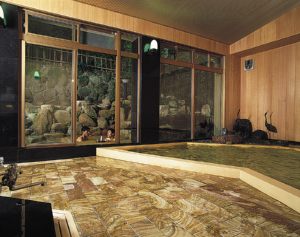

写真は当館游月山荘の男性用浴場『鶴の湯』です。

平成19年3月31日 有馬温泉 月光園 門口

カレンダー

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

最近の投稿

カテゴリー

- 重要なお知らせ (18)

- 月替りの会席 お品書き (53)

- 月光園情報(最新情報・お宿自慢など) (970)

- 有馬からの四季便り (473)

- 有馬温泉町巡り (71)

- 有馬温泉こだわり情報 (45)

- 有馬温泉豆知識 (83)

- 周辺観光情報(お勧めスポット・体験記) (679)

- ☆休館日情報☆ (10)

- みかわのひとりごと (44)

- 月光園動画【昔懐かしのCMはこちら】 (4)

- いらすと月光園だより (43)

- メディア紹介 (54)

- その他(担当者の独り言・その他情報など) (303)

- 未分類 (68)