【有馬温泉月光園便り】有馬マニア 悲劇の有間皇子(ありまのみこ)と有馬温泉

今日の月光園便りは飛鳥時代の悲劇の皇子、有間皇子の話題です。

有間皇子は孝徳天皇と阿倍内麻呂の娘、小足媛(おしたらひめ)との間に西暦640年に生まれました。

孝徳天皇がまだ皇太子の軽皇子だった頃、小足媛と有馬温泉滞在中に生まれたとされることがその名前の由来と言われています。

孝徳天皇の治世はかの有名な中大兄皇子、後の天智天皇に実質的な権限を握られていました。

孝徳天皇は当時の難波宮から大和への遷都に反対したため、都に一人残されて寂しく世を去ることとなりました。

孝徳天皇の崩御の後、中大兄皇子の母が斉明天皇として2度目の即位を果たします。

そこで次の天皇候補として有間皇子が表舞台に登場します。

有力な皇位継承者となった有間皇子は中大兄皇子に疎まれ、身の危険を感じます。

そこで有間皇子は難を逃れるため、病気のふりをして自分には皇位を継ぐ意志がないことを示そうとします。

その後有間皇子は紀伊の牟婁の湯(現在の白浜温泉)を訪れ、そこで快癒したとされます。

都に帰った有間皇子は斉明天皇に牟婁の湯の良さを称えました。

この話を聞いた斉明天皇は翌年、牟婁の湯への行幸を行います。

斉明天皇の行幸の間に、有間皇子は蘇我赤兄という豪族にそそのかされ、謀反を決意します。

これは有間皇子の存在が邪魔であった中大兄皇子の策略であったという説が根強くあります。

この有間皇子の変は早期に露呈し、有間皇子は捕らえられて紀伊に行幸中の斉明天皇に引き渡されます。

そこで有間皇子はわずか19歳という若さでその生涯を終えることとなりました。

有馬温泉に生まれ、白浜温泉でその短い人生を終えたという有間皇子。

今も白浜の地には有間皇子神社という神社があり、有間皇子の悲劇を今に伝えています。

※行幸・・・ぎょうこう、みゆき。天皇が外出すること。何かの目的を持ってではない外出のことを指します。

姫路市のみゆき通りは明治天皇の行幸からその名が付けられました。

有馬温泉月光園 奥平

【有馬温泉月光園便り】神戸電鉄 有馬温泉駅

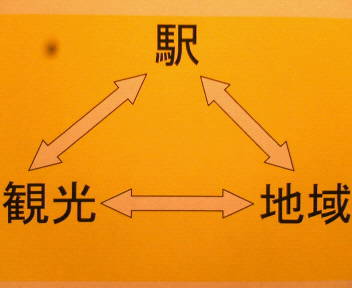

有馬温泉駅の最寄の駅は神戸電鉄有馬温泉駅になります。この『駅』というのは三つの顔を持っています。

① 観光の発着点としての駅

旅行や観光をするにあたり、発着点になりうるところです。有馬温泉駅では、昼から夕方にかけては、駅に到着すると各旅館のマイクロバスが、駅までお迎えに上がっている光景が多く見られます。午前中は、お客様を駅までお送りし、お見送りをする光景が多く見られます。温泉地ならではの光景です。

② 地域と駅

日常は、通勤通学として有馬に住む人々、また有馬に通勤通学する人々の足として多くを占めます。また、駅近くには阪急バスや神鉄タクシーなど交通アクセスの中心になり、地域に密着したものになります。

③ 観光と地域の中心としての駅

駅は、あらゆる市や町の中心に位置するものであり、駅を利用する為に人が集まってくるところになります。また、駅に広告やポスターを貼り、有馬温泉の魅力やイベント等、施設告知など情報発信の中心になるところと言えます。

駅と観光と地域は、それぞれに相互関係があると言えます。『駅』がひとつあることにより、その地域への活性化に繋がります。観光地と駅は切っても切れないものです。有馬温泉にもそれは当てはまると思います。有馬温泉へは、神戸電鉄で有馬温泉までお越し下さい。

平成18年8月25日(金)有馬温泉月光園 植田

【有馬温泉月光園便り】お盆の月光園の道案内

今日の月光園便りは有馬温泉内の交通事情についてのお話です。

ここ数日、お盆だけあって有馬内の道は大変混み合っています。

お昼ごろから渋滞が始まり、夕方6時になってもまだ解消されていません。

昨日は全国的な帰省ラッシュのピークだったようですね。

その分、中国自動車道も混み合っているようですが、それに加えて有馬の中でも渋滞しています。

この渋滞を避けてお車で月光園にお越しいただくには、

・渋滞のひどい時間帯を避けるためになるべくお早めにお越しいただく

(12時前には既に混み始めます)

・特に渋滞する「金の湯」の前を通らずに、太閤橋を渡る大回りルート(太閤橋>芦有道路ゲート前右折>杖捨橋越えて左折)でお越しいただく

といった方法があります。

ただ、やはり電車でお越しいただくのが一番スムーズだと思います。

大阪からも70分程度でお越しいただけます。

いつも有馬までは車でおっしゃる方、一度電車もお試しいただいてはいかがでしょうか。

平成18年8月12日(土) 有馬温泉月光園 奥平

【有馬温泉月光園便り】有馬マニア〜戦国武将有馬氏と有馬猫騒動〜

この月光園便りを書くためにいろいろと調べ物をしていく中で、「有馬」という名前をインターネットで検索するだけで有馬温泉とは直接関係のないものも引っ掛かってくることに気付きました。

今日の月光園便りはそんな中で見つけた、有馬にゆかりの戦国武将、有馬氏にまつわるお話です。

有馬氏の由来は14世紀末、赤松義祐が摂津有馬郡の地頭職に任じられ、有馬氏を称したことに始まります。

摂津有馬郡には現在の有馬温泉だけでなく、三田市、宝塚市の一部も含まれます。

その子孫、有馬豊氏は関が原の戦いと大阪の陣での戦功により、九州の筑後久留米に加増のうえ移封となりました。

有馬氏はそのまま幕末まで存続したのですが、そんな中で起こったとされるのが有馬猫騒動です。

久留米藩主、有馬頼貴の代のこと。

酒宴の席に迷い込んだ子猫を追って、犬が宴席に入り込んできました。

子猫を不憫に思った女中、関屋は犬を退治し、その働きが認められて殿様に気に入られます。

名前も関屋からお滝の方と改め、殿様の寵愛を受けたのですが、同じ女中から嫉妬され、イジメを受けてしまいます。

特に老女の岩波のイジメが酷く、お滝の方は悩んだ末に自殺してしまいます。

お滝の方に仕えていた女中はこれに怒り、岩波に敵討ちを挑みます。

しかし、岩波は薙刀の名手であったため返り討ちになりそうになるのですが、そこに怪獣が現れ、岩波を喰い殺してしまいます。

怪獣の正体はお滝の方が救って可愛がっていた猫でした。

その後この猫は変化し、殿様の愛妾になりすましたり、といった様々な悪事を働いた末、退治されてしまいます。

後のたたりを畏れた久留米藩は、江戸の藩邸に怨念を慰めるための猫塚を建てました。

今も東京港区三田に猫塚が残っているそうです。

この有馬猫騒動ですが、鍋島猫騒動、猫神さんのお松大権現と合わせて日本の三大化け猫話の一つとされています。

どれも西国のお話、というところが興味深いですね。

有馬猫騒動は戦前に映画化もされており、1936年に無声映画として公開されたようです。

有馬というのも歴史が長いだけに、調べればまだまだいろんなお話が出てきそうですね。

お調べして、この月光園便りでご紹介していきたいと思います。

平成18年8月3日(木) 有馬温泉月光園 奥平

「花は野にあるように活け」

花の美しさは、人生にたとえればほんのひとときであり、茶席に活けられた花の枯れるまでの刹那の美が、お客様に対するもてなしだということを、千利休は七則の中で教えています。

茶室に活けているお花は、豪華絢爛な小原流とは相対的に異なります。

「南方録」の中で、

「小座敷の花は一いろを一枝か二枝かるく活け、四畳半にもなりては、二いろをも許すべし」

と、花は少ないほど花そのものの美しさがあらわれて良いとあります。

お茶のお稽古の日にお花をみると(写真)、有馬籠に柏葉紫陽花と桔梗、そしてかんぞうのお花が挿してありました。これは、全て自然の野に咲く花です。籠花入の場合は、三種ほどは活けてよいそうですが、やはり茶室のお花は少ないほうが、茶室の清楚な空間と相乗効果を為して、美しく感じられます。これが、「わびさび」なのだなと息をのみます。

また、お軸には「雲収山厳青」とあります。作は、立花大亀という方で、紫野大徳寺の搭頭です。この「紫野」という地は…と、お茶の先生が大徳寺という茶人にとって大切な場所を、歴史を紐解いて教えてくれました。

大徳寺は利休が三門を寄進したのですが、二階部分に仏殿を設け、そこに数体の仏像の他に雪駄履きの利休の木像も安置した為、その門を秀吉が通った際に「利休の股の下を通らせた」と秀吉の逆鱗に触れ、利休を切腹させたそうです。切腹の原因は他にも考えられ、定かではありませんが、このような言い伝えがあります。

このようにただ一つの言の葉で、大河ドラマが奏でられるのは、文化の面白みですね。

平成18年7月25日 有馬温泉月光園 福山

カレンダー

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 | ||||

最近の投稿

カテゴリー

- 重要なお知らせ (18)

- 月替りの会席 お品書き (53)

- 月光園情報(最新情報・お宿自慢など) (970)

- 有馬からの四季便り (473)

- 有馬温泉町巡り (71)

- 有馬温泉こだわり情報 (45)

- 有馬温泉豆知識 (83)

- 周辺観光情報(お勧めスポット・体験記) (679)

- ☆休館日情報☆ (10)

- みかわのひとりごと (44)

- 月光園動画【昔懐かしのCMはこちら】 (4)

- いらすと月光園だより (43)

- メディア紹介 (54)

- その他(担当者の独り言・その他情報など) (303)

- 未分類 (68)